Inspirations

Hope addiction

Une fiction de Camille Laurens

— 10 juin 2016 —

Evayn Walsh McLean en 1932. Elle porte en collier le célèbre diamant bleu Hope, acheté chez Cartier en 1910 |

— C’est peut-être ma qualité d’actrice qui m’a valu d’entrer en communication avec ces esprits, dit May. Nous, les comédiens, sommes des médiums.

May Yohe, ex-Lady Hope, avait fait le voyage jusqu’à New York pour rencontrer Evalyn Walsh McLean, celle-ci, de nature curieuse, ayant accepté en riant un rendez-vous qui promettait d’être amusant. Cependant, si les deux femmes avaient d’abord échangé des amabilités mondaines et l’adresse de leurs couturiers, la conversation, dans le boudoir qui dominait Madison Avenue, venait de prendre un tour plus excentrique. May avait en effet révélé le but de sa visite : transmettre à Evalyn les révélations sur le diamant qu’elle-même avait reçues... des morts.

— Non, poursuivit May pour répondre à une question de son hôte sans en percevoir l’ironie, ce n’était pas lors d’une séance de spiritisme. Un soir, je me préparais à sortir, et j’ai placé par jeu le diamant sur mon front – comme les maharajahs, vous voyez ? Et là, soudain, dans le miroir, j’ai reconnu les paysages de l’Inde – je les connais, j’y suis allée autrefois, chez des cousins anglais. Et j’ai entendu une voix d’outre-tombe, oui, vous pouvez sourire, je l’ai entendu distinctement à travers les siècles ! J’étais si pétrifiée que je n’ai pu noter ses paroles exactes, mais j’ai toujours sa voix dans l’oreille. C’était le premier être humain sur terre à avoir tenu entre ses mains le diamant bleu. Un pauvre homme de la caste des intouchables, qui travaillait jour et nuit dans les mines de Kollur, près de Golconde, pour en extraire les gemmes. Celle-là était si grosse, disait-il, qu’il l’avait montrée à ses compagnons, ils n’en avaient jamais vu de pareille : 115 graines de caroube au bas mot ! Vous vous rendez compte, Evalyn : notre diamant de 45,52 carats en pesait à l’origine, brut, plus de 115 ! Pesé en graines de caroube, d’où vient le mot « carat » !

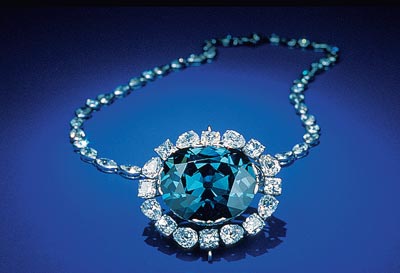

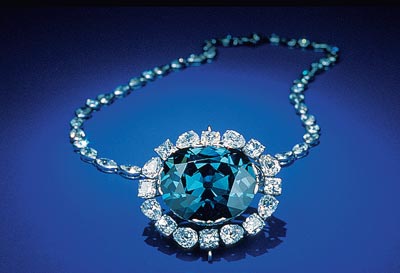

Le diamant Hope de 45,52 carats monté par Cartier en 1910 en pendentif dans un entourage de diamants

Cependant, la trouvaille n’était pas si mirobolante, à cause de la couleur de la pierre, d’un bleu glauque et terne, sans transparence. Ce qui avait le plus de valeur, me confia l’intouchable, c’était les diamants incolores, qu’on appelait « les fruits des étoiles ». Il ignorait pourquoi. Il savait seulement que, dédaignée des commerçants moghols parce qu’elle était bleue, la pierre avait été sertie dans l’un des yeux d’une statue de la déesse Sita et qu’un voleur qui cherchait à dérober la pierre avait été frappé par la foudre dès le seuil du temple. La malédiction commençait ! Comment ? Que dites-vous, Evalyn ? Oh ! L’intouchable ? Vous vous moquez ! Lui était déjà un tel paria, que pouvait-il lui arriver de plus funeste que de n’être rien pour personne ? En revanche, le voyageur Jean-Baptiste Tavernier, celui que Voltaire méprisait de ne connaître « que les grandes routes et les diamants » mais que le poète Boileau célébrait pour avoir découvert « les plus rares trésors que le soleil enfante », Tavernier dont j’ai un soir aperçu la silhouette penchée sur l’écrin de mon collier, l’avait rapporté de son dernier voyage aux Indes, parmi plus de mille autres, pour la vendre au roi, cette pierre que certains appellent encore « le bleu Tavernier ».

« Lorsque Pierre Cartier nous l’a prêté

avant que nous ne l’achetions,

j’ai éprouvé son attraction.

Un soir, j’étais seule chez moi,

ce bijou m’a fixée pendant des heures.

Je me suis mise à le désirer.

À présent, il m’appartient, et j’en suis heureuse. »

avant que nous ne l’achetions,

j’ai éprouvé son attraction.

Un soir, j’étais seule chez moi,

ce bijou m’a fixée pendant des heures.

Je me suis mise à le désirer.

À présent, il m’appartient, et j’en suis heureuse. »

Evalyn sourit en tendant à la conteuse une assiette de macarons.

— Une spécialité française. Et qui d’autre encore avez-vous... vu ? dit-elle. Vous m’avez parlé tout à l’heure de sept témoins du passé.

— Oui, sept, confirma May. Plus j’y songe, plus je pense que ce chiffre correspond aux sept facettes du diamant tel qu’il fut taillé en arrivant en France, cette fameuse « Rose de Paris » qui donna tant d’angoisse au joaillier chargé de l’exécuter. Il y consacra quatre ans de sa vie – deux pour le dessin, puis deux autres pour la taille qui, entre parenthèses, réduisit la pierre de 115 à 69 carats. Je le tiens de sa bouche même. Il s’appelait Jean Pitau, c’était le joaillier de Louis XIV. Ce qu’il m’a raconté m’a rappelé l’histoire de Vatel – vous la connaissez ? Ce cuisinier du roi qui se suicida parce que la livraison du poisson avait du retard. Jean Pitau était écrasé par sa charge, et d’autant plus que Louis XIV n’était pas un béotien. Mazarin lui avait enseigné la gemmologie et il prêtait la plus grande attention aux joyaux de la Couronne. Lors des fêtes, il portait le diamant bleu cravaté à son foulard.

— Et pourtant, il a eu un très long règne et une gloire sans égale. N’est-ce pas la preuve que le diamant peut aussi porter bonheur ?

— Demandez plutôt aux femmes qui l’ont porté ce qu’elles en pensent ! Je les ai rencontrées un soir en secret dans une réception. Mme de Montespan fut délaissée par son royal amant, qui lui préféra Mme de Maintenon. Au siècle suivant, inutile de vous rappeler le sort de Marie-Antoinette, si éprise de parures. Quant à son amie la duchesse de Lamballe, qui n’était guère frivole mais s’était vue quelquefois prêter le bijou par la reine, sa tête finit au bout d’une pique alors que presque au même moment, en 1792, le garde-meuble national était mis à sac et le diamant volé avec tous les joyaux de la Couronne. Il ne reparut que vingt ans plus tard, chez un négociant londonien, retaillé mais reconnaissable. L’un des ancêtres de Lord Hope en fit hélas l’acquisition. Bref, comment vous convaincre ? Ce diamant est maudit, ma chère, le mauvais sort poursuit tous ses possesseurs. C’est pourquoi il a si souvent été revendu depuis un siècle. Il faudrait le jeter à la mer !

— Ce diamant a un grand pouvoir, je vous l’accorde, dit Evalyn après un silence. Lorsque Pierre Cartier nous l’a prêté avant que nous ne l’achetions, j’ai éprouvé son attraction. Un soir, j’étais seule chez moi, ce bijou m’a fixée pendant des heures. Je me suis mise à le désirer. À présent, il m’appartient, et j’en suis heureuse, ajouta-t-elle en se levant pour raccompagner la visiteuse. Le diamant Hope est mon désir. Tout le reste est sans importance.

Camille Laurens : écrivain, romancière, Camille Laurens est membre du jury du prix Femina. Elle est l’auteure de Dans ces bras-là (P.O.L, prix Femina et prix Renaudot des lycéens, 2000) ; L’Amour (P.O.L, 2008) ; Romance Nerveuse (Gallimard, 2010). En 2015, elle a collaboré au recueil L’Une et l’autre (éd. L’Iconoclaste), avec un texte sur la poétesse Louise Labé.

Diamants au collet

Une fiction de Marc Lambron

— 10 juin 2016 —

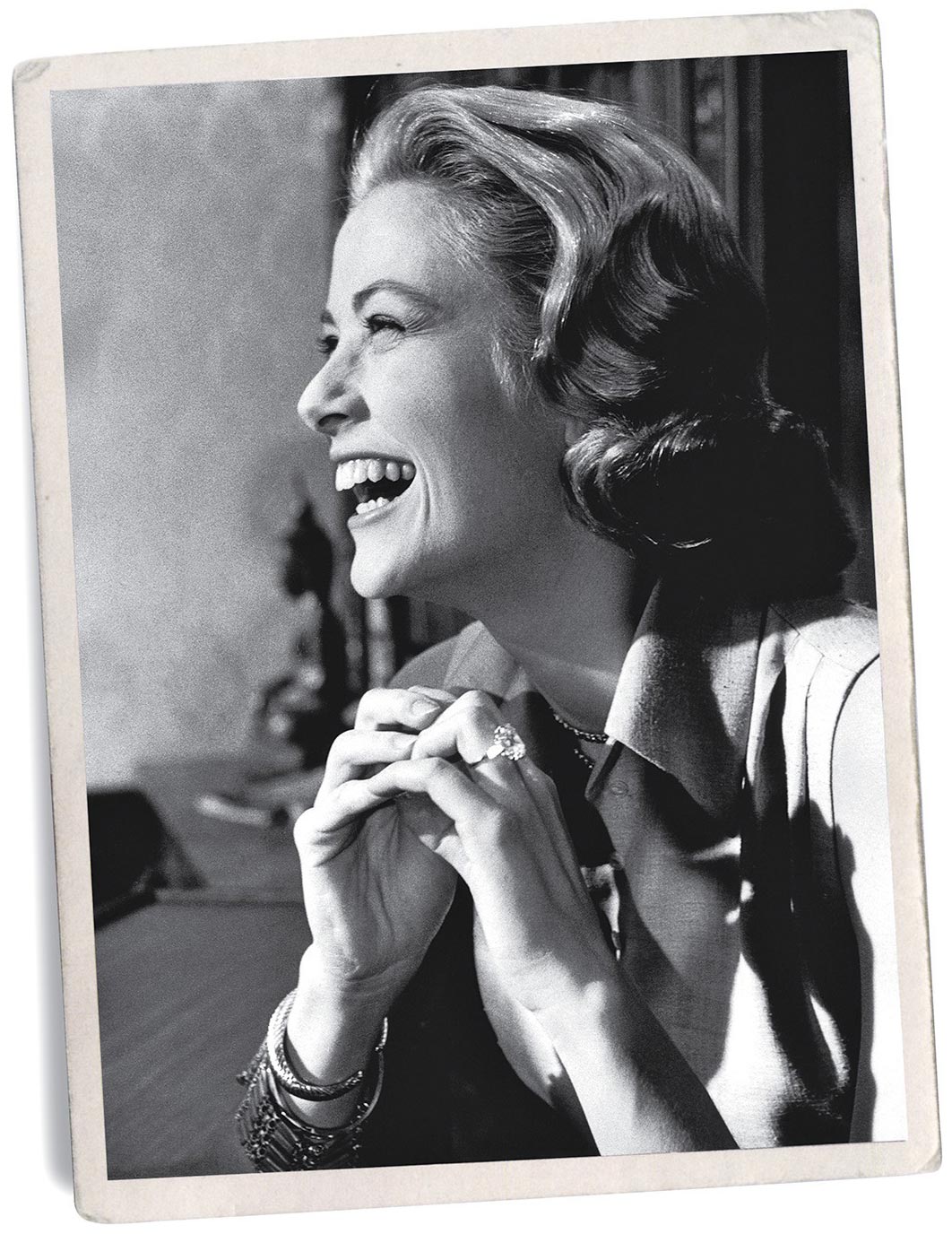

Grace Kelly dans High Society, de Charles Walters (1956). Elle porte sa bague de fiançailles signée Cartier, un diamant taille émeraude de 10,48 carats |

La Côte d’Azur, gemme de la Méditerranée, évoquait une fois encore des images de pierres précieuses, saphirs abrités dans les coffres des hôtels, manchettes des journaux annonçant le fric-frac de l’année, et cette principauté des songes dont une actrice avait été l’âme. Je songeais à ces coïncidences annonciatrices qui rendent parfois la vie romanesque. Dans le cas de Grace de Monaco, les bijoux du couronnement avaient été précédés par des diamants de cinéma, dans un temps rapproché, et sur le même littoral. En vérité, une étrange conjonction de signes et de carats.

Le soir de son mariage avec le prince Rainier, en 1956, pendant le bal, Grace Kelly arbore un diadème en platine serti de diamants ronds et de diamants taille baguette, rehaussé de trois motifs floraux ornés de rubis cabochon. Rien de claironnant pourtant dans cette finesse jaspée, juste un entrelacs de lignes et de volumes, frappé au sceau d’une maxime aérienne – « less is more ». Le collier rivière, quant à lui, pose sur la peau princière trois rangs de diamants ronds alternant avec des diamants taille baguette. Les parures ont été réalisées par la Maison Cartier. C’est comme une photo de studio hollywoodien teintée de poésie continentale. Mais, au fait, qu’en aurait pensé John Robie ?

Grace Kelly avait rencontré Rainier de Monaco en mai 1955, venue au festival de Cannes pour y présenter Une fille de la province de George Seaton, le film qui lui valut un Oscar. Elle épousera le prince en avril 1956. Deux ans avant ces noces débutait sur la Riviera française, le 31 mai 1954, le tournage de La Main au collet, troisième film où l’actrice de Philadelphie serait dirigée par Alfred Hitchcock. En juin de cette année-là, pendant le tournage, Pierre Mendès France accéderait à la présidence du Conseil. Aux États-Unis, Rocky Marciano conserva son titre de champion du monde des poids lourds. On connaît l’argument de La Main au collet, l’un de ses seuls films où Hitchcock ne noue pas l’intrigue autour d’un meurtre. Un cambrioleur anglo-saxon, ancien héros de la Résistance, se voit soupçonné de vols de bijoux dans des hôtels et villas de la Côte d’Azur. Pour se disculper, il mène une contre-enquête en utilisant comme appât une riche Américaine, Mrs Stevens, accompagnée de sa fille Frances. Cette dernière joue avec le feu – le risque délicieux de voir les diamants de sa mère dérobés par un séducteur. Le cambrioleur, John Robie, est interprété par Cary Grant, cinquante ans cette année-là, ayant signé pour sa troisième collaboration avec le maître du suspense. Né à Bristol, naturalisé américain en 1942, un Cary Grant bronzé retrouvait sur la Riviera des années 1950 le flegme et les lins souples des gentlemen d’Albion.

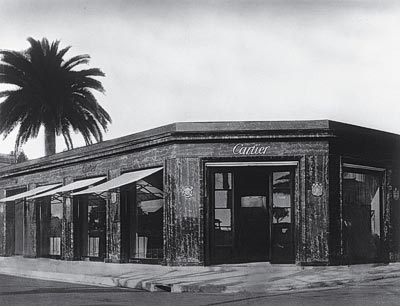

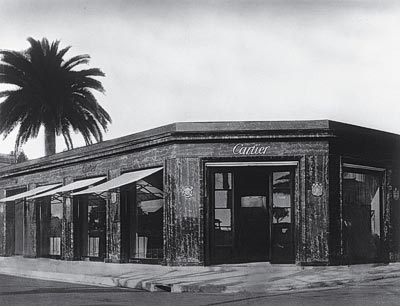

La boutique Cartier à Cannes, à la fin des années 1930

Le tournage du film se déroula dans un climat de facilité balnéaire. Essentiellement travaillé en décors réels – quelques scènes d’intérieur seront réalisées en close shot sur le plateau de la Paramount à la mi-juillet – La Main au collet fait évoluer les acteurs dans des sites dont certains sont aujourd’hui encore visibles. La villa où réside Cary Grant se trouve à Saint-Jeannet, sous le Baou. Le commissaire Lepic sort d’un poste de police correspondant à l’actuel immeuble du 2 avenue Maréchal-Foch, à Nice. On utilisa aussi des raccords au montage : le portail de la maison visitée par les protagonistes est situé à Grasse, boulevard Schley ; mais la maison elle-même est une villa de Cannes louée pour le tournage. Le grand critique André Bazin, en villégiature ce printemps-là à Tourrettes-sur-Loup, se souviendra d’avoir vu l’hélicoptère des prises aériennes survoler le littoral chaque matin. Quant à Hitchcock, selon son habitude, il apparaît en personne à la dixième minute du film, assis dans un autobus aux côtés de Cary Grant-John Robie.

Une étrangeté insouciante nimbe ces images de la France du printemps 1954. Sans doute doivent-elles leur halo particulier au directeur de la photo, Robert Burks, qui travaillait en VistaVision avec des filtres verts pour les scènes de nuit – ses images lui vaudront un Oscar. Mais il y a autre chose, peut-être cette veine fantomatique des films d’Alfred Hitchcock qui conduira bientôt à son chef-d’œuvre, Vertigo. Ce suspens particulier de la Côte d’Azur hors de la haute saison. Cette théâtralisation balnéaire inventée autour de 1900 pour de riches cosmopolites cherchant le maigre soleil d’hiver. Palaces, villas, pensions, palmiers. Églises de culte orthodoxe ou anglican. L’esthétique « marinières et filets de pêcheurs » pour restaurants de plage. Un côté Dufy, un côté souvenir de folies évanouies, comme ces bagues Trinity à trois anneaux d’or – toujours Cartier – que l’on jetait aux pieds des belles danseuses des Ballets russes enlevées dans les torpédos des élégants.

La Côte d’Azur avait été la promenade des royautés déposées. L’impératrice Eugénie, la tsarine Alexandra, le roi Édouard VIII, avec leurs cortèges de bonheurs passés, y serraient des saphirs dans des coffrets ouvragés. Couronnements, poires à facettes et diadèmes à cabochons, puis révolutions, dépositions, abdications, exils ou meurtres. La Main au collet, sorte d’histoire de revenants autour de bijoux volés, eut cette particularité de préfigurer l’invention d’une principauté de rubis. En novembre de cette année-là, Grace Kelly allait avoir vingt-cinq ans. « Habillez-la comme une princesse », ordonnait Hitchcock à Edith Head, la costumière du film. Elle le serait deux ans plus tard. La puissance de trouble qui émane rétrospectivement de La Main au collet tient autant au jeu subtilement érotique de l’actrice américaine qu’à la translation d’une histoire de diamants dans le réel imminent. Hitchcock dira à François Truffaut : « J’ai photographié Grace Kelly impassible, froide, et je la voulais le plus souvent de profil, avec un air classique, très belle et très glaciale. Mais quand elle circule dans les couloirs de l’hôtel et que Cary Grant l’accompagne jusqu’à la porte de sa chambre, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle plonge directement ses lèvres sur celles de l’homme. » D’où cet échange de répliques où le sous-entendu fait glisser le désir du bijou vers la femme qui le porte : « This necklace is imitation », dit Grant à Kelly, déjouant le stratagème qui voit la jeune femme arborer un collier de fausses gemmes pour mieux attirer le supposé voleur. « Well, I’m not », rétorque Grace Kelly avec un sourire qui vaut toutes les invites du monde. Cary Grant : « Ce collier est une imitation. » Grace Kelly : « Mais moi, je n’en suis pas une. »

La Main au collet raconte ce glissement du bijou-leurre à la femme réelle. Las de crocheter des serrures, le gentleman cambrioleur succombe devant l’offrande d’une vertu. Et le réel attend son heure pour se greffer sur la fiction. Car la jeune patricienne du film va muter, quelques trimestres plus tard, en princesse authentique. Il est comme prémonitoire, au début du film, de voir Cary Grant sortir d’un restaurant avec en arrière-fond le panorama de Monte-Carlo, où l’on distingue très bien le palais princier, puis de le suivre nageant sous les murailles du Musée océanographique. Après la célèbre course-poursuite sur la corniche, c’est aussi en surplomb de la Principauté que les deux acteurs pique-niquent, le script faisant déclarer à Grace Kelly que c’est l’endroit le plus merveilleux au monde. Quelques lignes de dialogue annonçaient un destin.

Aux diamants de la pellicule de Celluloïd, aux faux-semblants hollywoodiens succéderont bientôt les parures discrètes dont la princesse Grace aimera à orner sa beauté. La bague de ses fiançailles, signée Cartier, raffinait le motif d’un diamant taille émeraude sur monture en platine enrichie de deux diamants taille baguette. Elle la portera sur le tournage de son ultime film, High Society, aux côtés de Bing Crosby et Frank Sinatra. Pendant les années 1960, on verra fréquemment la princesse monégasque du côté de la rue de la Paix. Elle aimait les parures stylisées en or jaune, souvent rehaussées de corail, les figures d’animaux multicolores montés en broches, les bijoux grain de café.

Le film aux émeraudes volées sortira sur les écrans du monde en 1955, rencontrant un grand succès. To Catch a Thief en anglais. Caccia al ladro en italien. Atrapa a un ladrón en espagnol. Über den Dächen von Nizza en allemand. Pour la version française, où John Robie devenait Georges Robert dit « le Chat », c’est Jean Davy qui doublait Cary Grant. L’actrice philadelphienne bénéficia de la voix de son habituelle doublure, Élina Labourdette. Quant à Charles Vanel et Brigitte Auber, ils se doublaient eux-mêmes. Peut-être écrira-t-on un jour sur ce climat particulier qui vit, autour de 1954, les plus grandes actrices hollywoodiennes paraître dans des films où les réalisateurs les enivraient de saphirs et de Riviera française. Une sensation que peut restituer l’intraduisible adjectif anglais lush, une touche opulente et satinée, luxueuse.

En juillet 1954, au moment où s’achevait le tournage de La Main au collet, on put voir sur les écrans français Les hommes préfèrent les blondes, de Howard Hawks. Une Marylin Monroe en tailleur-bustier et gants roses y chantait sa préférence pour un homme « who gives expensive jewels », lançant avec euphorie les noms de Tiffany’s et Cartier. En septembre de cette même année, on découvrit La Comtesse aux pieds nus de Joseph L. Mankiewicz. La grande Ava Gardner, alias Maria Vargas, y portait elle aussi les gemmes imaginaires des aristocraties conquises, toujours sur la Côte d’Azur, le passage en Italie dans le coupé du comte Torlato-Favrini ayant été tourné au poste-frontière de Menton-Garavan. Le destin avait conduit ces nymphes américaines sur les rivages d’une Méditerranée de rêve. Il y aura toujours des poètes pour conter la légende des sirènes.

Marc Lambron : haut fonctionnaire, critique littéraire et écrivain, membre de l’Académie française, Marc Lambron est notamment l’auteur de L’Impromptu de Madrid (Flammarion, prix des Deux Magots, 1988), L’Œil du silence (Flammarion, prix Fémina, 1993), Carnet de bal (Grasset, 2011), et Nus vénitiens (Seghers, 2012). Son dernier ouvrage, Trésors du Quai d’Orsay (avec Jean-Philippe Dumas), est paru chez Flammarion en 2014.